学童(少年)野球での指導者資格の取得に関してはライセンス義務化の流れなど、この数年で大きな変化が見えつつあります。

ベースボールジャパンでは野球人口を増やすとの意味も含めた少年野球の資格に関してまとめる事は、指導者、保護者の利益になると考え現在、取得できるライセンス制度に関してまとめてみました。

野球界統一の指導者ライセンス制度の実態とは

野球界で初めて導入された統一指導者ライセンス制度

日本のアマチュア野球のトップである全日本野球協会(BFJ ) は、2020年11月11日に野球界では初となる指導者ライセンス制度の創設を発表した。

これまでの指導者資格は、日本スポーツ協会による軟式野球の公認スポーツ指導者資格があるのみで、野球界独自の指導者ライセンス制度は存在しなかった。

指導者ライセンス制度が創設された背景には、著しい競技人口の減少がある。この主な原因の一つとして勝利至上主義的な指導法があるとされている。

これを改善し、競技人口の減少を食い止めるために野球界統一の指導者ライセンス制度が示された。

指導者ライセンス制度の概要

野球界統一の指導者ライセンス制度といっても、野球は学童野球から還暦野球まで幅広い年代で楽しまれているスポーツであり、そのすべての年代を網羅する制度が創設されたわけではない。

今回導入された指導者ライセンス制度は、「公認野球指導者 基礎Ⅰ<U-12>」であり、12歳以下の子どもの指導にあたる指導者の資格である。

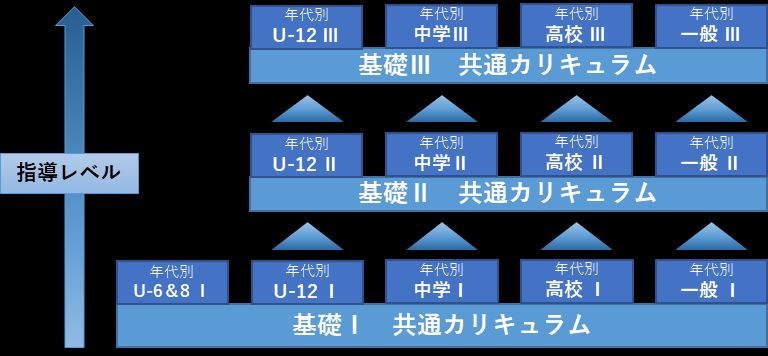

BFJの指導者ライセンス制度は、「U-6&8」、「U-12」、「中学Ⅰ、「高校」、「一般」の年代ごとにライセンスが分かれており、それぞれ「基礎Ⅰ」、「基礎Ⅱ」、「基礎Ⅲ」のレベルが設定されている。

指導者ライセンス制度概要

公認野球指導者 基礎Ⅰ <U-12>

野球の指導は年代別?

BFJによる指導者ライセンス制度は、年代別にライセンスが分けられている。

他競技の指導者資格をみると、サッカーやバスケットボールは、競技レベルや指導の目的に応じたピラミッド型の指導者制度となっている。

BFJによると、野球競技は他の競技と比べて指導者が同一年代に対して長く指導する傾向が強く、スポーツ障害や怪我の発症も年代ごとに特徴があることから年代ごとの縦割り方式を設定した。

現行の指導者資格はどうなる?

現行の指導者資格は、以下の2つになります。

1.公益財団法人日本スポーツ協会(スポ協)の公認コーチ資格(軟式野球コーチ1およびコーチ3)

2.全日本軟式野球連盟(全軟連)の公認学童コーチがある。

スポ協のコーチ資格を取得するためには?

スポ協が実施する共通種目の受講と全軟連が実施する専門科目の受講が必要となる。

また、このスポ協の指導者資格の下位にあるスタートコーチがいわゆるスポーツ少年団の資格である。

全軟連の公認学童コーチを取得するためには?

①全軟連の各都道府県支部が行う養成講習会を受講する。

②全日本野球協会主催の野球指導者講習会/BASEBALL COACHING CLINIC の学童コーチ資格取得コ

ースを受講する。

③全国野球振興会プロ野球OBクラブ主催のベースボール・コーチング・セミナー(BCS)を受講して「実技科目」を、全軟連の支部主催の学童コーチ養成講習会またはBCCで「基礎理論科目」をそれぞれ履修する。

以上、3つの方法がある。

これらの資格制度を整備するとともに、日本スポーツ協会は、2013年の第68回国民体育大会(東京大会)より、参加チームの監督に対して公認スポーツ指導者の資格を有することを義務付けた。

また、全軟連は、2024年度までに小学生軟式野球チームにつき少なくとも一人は上記の資格を持つ指導者が在籍することを義務付けた。

これらの資格は、BFJの指導者ライセンス制度が運用されても同等の資格として見なされ、制度は継続される見通しだ。

このように、野球界でも少しずつ指導者資格が浸透しつつあるが、他競技に比べるとその浸透率は低く、まだまだ指導者資格に意味を見いだせていない状況にある。

例えば、サッカーでは指導者ライセンスの有無や資格のレベルに応じて、給与が発生したり指導者としての地位が確立されたりする。

しかし、野球の指導者資格やBFJの指導者ライセンス制度は、そのような仕組みになっておらず、指導者の指導環境改善まで想定されていない。

あくまでも指導者の指導法改善に焦点を合わせた資格制度となっている。

なぜ指導者ライセンス制度の創設なのか?

そもそも指導者ライセンス制度が競技人口の減少を食い止めたり、増加につながったりするのだろうか?

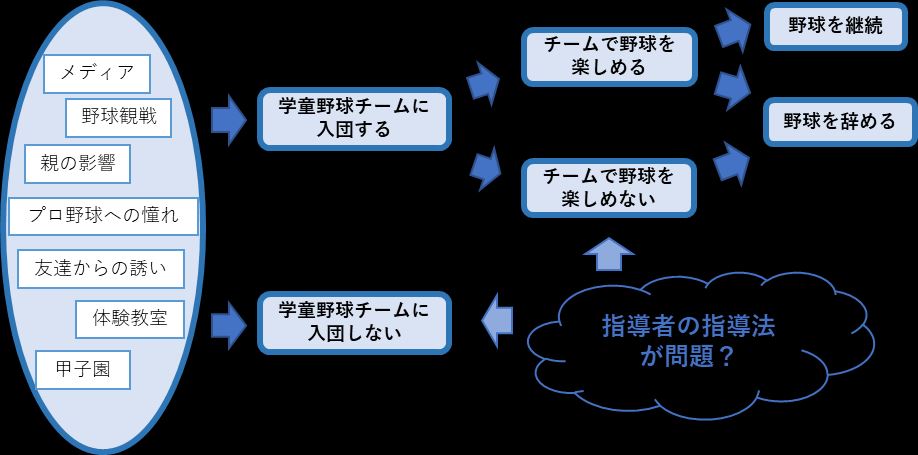

指導者ライセンスというと、コーチングスキルや競技力の向上に注目してしまうが、BFJは指導法の改善による競技人口減少の防止を考えており、“野球を辞めてしまう子ども”や“野球嫌いになる子ども”を減らすことを目的としている。

野球を始める子どもは、きっかけはどうであれ野球に興味を持ち、“野球は楽しい”と思って始めることがほとんどではないだろうか。

そんな純粋に野球を楽しみたい子どもが入団したチームの指導者が勝利至上主義的(ここでは、何よりも勝利だけを目指す野球を指す)な指導だった場合、野球を楽しみたい子どもは満足に楽しめず、野球を嫌いになって辞めてしまうことがある。

子どもの野球実施の流れ

競技人口政策の側面から見ると、野球人口に対する間接的な影響しか考えられないが、指導者ライセンス制度は果たして、野球人口の減少を食い止める起爆剤となるのだろうか?

学童野球の指導者資格の種類と取得方法

野球の指導者は古い!?

野球は昔から、挨拶や礼儀、精神力や忍耐力、気迫を身につけることができるスポーツとされてきた。

学童野球でも、道具の整理整頓、保護者や指導者への挨拶を教えられ、時間の長い練習をすることで忍耐力や精神力、努力する大切さを教えられてきた。

野球をすることでこういった獲得できるものがある反面、様々な悪い面もある。

例えば、昭和の時代では、水分補給をさせないまま練習を長時間行ったり、体の限界が来るまで走らされたり、今では考えられないような指導が行われていた。

時には体罰や指導に関する事件がニュースとして取り上げられることもあった。

しかし、時代は移り変わり、こういった抑圧的な指導法や「指導者は絶対」といった風潮にNOが突き付けられるようになった。

野球のイメージは、礼儀や挨拶を身に着けられるスポーツから、規律や練習が厳しい訓練の様なスポーツといったイメージに変わりつつある。

こうしたイメージから、親は子どもに野球をさせないようになったり、子どもたちが野球を選択しなくなったりしていて、野球界にとっては大きな問題となっている。

これまで行われてきた野球の指導は今の時代にそぐわないものになっているのだ。

日本のアマチュア野球をまとめる全日本野球協会は、こうした指導法や風潮が野球人口の減少の最も大きな原因と考え、指導者の意識や指導法の改革に着手した。

今の指導者たちには、子どもたちに寄り添う指導方法や選手の成長や努力を認めてほめて伸ばす指導法が推奨されている。

指導者資格が指導者になる必要条件に

全日本軟式野球連盟(JSBB)は、2024年度シーズンから、JSBBの学童部に所属するチームの指導者に対し、「JSBB公認学童コーチ」の資格取得を義務付けた。

指導者資格を保持していない指導者は、指導者として認められなくなるのである。

JSBBは、公認学童コーチ資格の取得を義務付けているが、次の資格も同等またはその上位の資格として認められるため、新たに公認学童コーチの資格を取得する義務はない(JSBBのHPから申請は必要)。

- JSBB公認学童コーチ

- JSPO公認コーチ1

- JSPO公認コーチ3

- JSPO公認スタートコーチ(スポーツ少年団)

- JSPO公認コーチングアシスタント(旧スポーツ少年団認定員から移行が必要)

- BFJ公認野球指導者基礎Ⅰ(U-12)

JSBBの指導者資格については、以下のURLから確認できます。

学童軟式野球チームには、各都道府県連盟、各市町村連盟を通して指導者資格取得について通達がされている。現在、学童軟式野球チームのコーチをしている人や保護者は、自分のチーム責任者に尋ねてみるといいだろう。

学童野球の指導者資格とは?

今の子どもたちに合った指導ができる指導者を増やすために、近年、指導者資格が設置され、活用されている。

学童野球の指導者資格は全部で4つある。

1つ目は、全日本野球協会公認野球指導者資格(U-12)である。

(2022年11月現在、U15の資格も開始されている。)これは初めて設置された野球界統一の指導者資格である。公認野球指導者の資格は、「野球の指導を通じ、健やかで夢のある豊かな社会づくりに貢献する」を基本理念としており、日本野球協議会で協議・検討を重ねて決定し、全日本野球協会が認定を行っている指導者資格ある。

所属団体の有無や、硬式・軟式等のカテゴリーに関わらず、18歳以上であれば誰でも取得が可能ある。これは初めて設置された野球界統一の指導者資格である。

2つ目は、学童野球を統括する全日本軟式野球連盟の公認学童コーチである。

学童野球では、これが現在最も主流な指導者資格である。

3つ目と4つ目は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格である。

野球団体の資格ではないが、全日本軟式野球連盟と連携している資格のため、これも認められている。

これらは、全日本軟式野球連盟が認めている資格であり、全日本軟式野球連盟に登録している(もしくはこれから登録する)チームは、2024年度までに1チームあたり1名以上の指導者資格を保有することが義務付けらた。

| 資格 | 資格発行団体 | 有効期間 | 登録料 | 資格取得講習 | 受講料 | 受講時間 | 備考 |

| 全日本野球協会 公認野球指導者 資格(U-12) | 全日本野球協会(BFJ) | 4年間 |

10,000円/4年間 | 全日本野球協会 ベースボールコーチングクリニック(BCC) | 7,720円 | 基礎理論:7時間 実技:3時間 | |

| 公認野球指導者 U-12認定講習会 | 5,720円 | 基礎理論:7時間 実技:2時間 | |||||

| 全日本軟式野球連盟(JSBB) 公認学童コーチ | 全日本軟式野球連盟(JSBB) | 4年間 | 2,000円/4年間 | 全日本野球協会 ベースボールコーチングクリニック(BCC) | 7,720円 | 基礎理論:7時間 実技:3時間 | |

| 日本スポーツ協会 公認コーチ3 | 日本スポーツ協会(JSPO) | 4年間 | 12,000円/4年間 (初回登録時✙3,000円) | JSPO指導者養成講習 | 共通科目:2,0000円 専門科目11,000円 | 共通科目:150時間 専門科目:60時間 | 教師受講時 一部異なる |

| 日本スポーツ協会 公認コーチ1 | 日本スポーツ協会(JSPO) | 4年間 | 10,000円/4年間 (初回登録時✙3,000円) | JSPO指導者養成講習 | 共通科目:18,700円 専門科目15,400円 | 共通科目:40時間 専門科目:20.5時間 | BCC受講で専門科目の免除 |

指導者資格はどれを取得すればいいの?

これら4つの資格のうち、全日本野球協会の資格と全日本軟式野球連盟の資格は、野球の指導者を念頭に資格がつくられており、日本スポーツ協会の資格はどちらかというと子どもにスポーツを教える指導者を念頭に資格がつくられている。

このため、学童野球チームの指導者であれば、全日本野球協会の資格か全日本軟式野球連盟の資格を取得するのがおすすめである。

この2つの資格はどちらも、全日本野球協会が開催するベースボールコーチングクリニック(BCC)を受講することで取得できる。

全日本野球協会に登録手続きを行えば全日本野球協会公認指導者資格が、全日本軟式野球連盟に登録手続きを行えば全日本軟式野球連盟公認学童コーチの資格がそれぞれ交付される。BCCは毎年1月から2月の間に開催されることが多い。

また、公認学童コーチ取得のための講習会は、BCCだけでなく、なかには都道府県連盟主催の講習会も認められているため、都道府県連盟のHPを確認しておくとよりスムーズに資格を取得することができる。

全日本軟式野球連盟によると、学童チームが所属する都道府県連盟または市区町村支部によっては、JSPO公認学童コーチの資格が必須の資格が必須としているところもあるようなので、全日本軟式野球連盟公認学童コーチを取得するのが良いと思われる。

指導者講習会ではEラーニングが可能に!

2022年9月、全日本野球協会(BFJ)は、「公認野球指導者 基礎I U-12」「公認野球指導者 基礎I U-15」のいずれか、または両方の資格を取得できるEラーニングを開設した。

これまで、例年1月~2月に開催されるベースボールコーチングクリニック(BCC)もしくはBFJが年数回開催する公認野球指導者基礎IU-12認定講習会のどちらかを受講することが公認指導者資格取得の条件であったが、BCCは東京で開催されるため(一部オンライン開催)、地方に住む人にとって参加は困難だった。

しかし、これからはインターネットでEラーニングを受講することで資格を取得することができるようになった。このことから、指導者資格を取得する指導者が、地方にも拡大することが期待される。

Eラーニング講習の概要

申込受付期間: 2022年9月16日(金)~2023年2月28日(火) (延長する場合あり)

受 講 期 間 : 受講料支払い後、30日間

注)期間中に修了(講習動画の視聴とテスト合格)しなかった場合「不合格」となり、再受講する必要がある。(再申込・再受講料の支払いが必要)

【設置コース】

- 公認野球指導者資格 基礎 I U-12認定コース

- 公認野球指導者資格 基礎 I U-15認定コース

- 公認野球指導者資格 基礎 I U-12&U-15認定コース

- 公認野球指導者資格 基礎 I U-12認定(U-15保有者用)コース

- 公認野球指導者資格 基礎 I U-15認定(U-12保有者用)コース

公認指導者資格のEラーニング講習会は、以下のURLから確認できます。

(BFJホームページ)https://www.baseballjapan.org/jpn/system/prog/bfj_news.php?i=716

現在の指導者資格取得コーチの登録者数は?

BFJの公認指導者資格を取得したコーチの登録者数は、2021年4月1日時点では560人であったが、2021年10月1日時点で923人と363人増加している。

日本スポーツ協会の指導者資格取得者数は、2022年4月末時点でコーチ1の資格取得者は2,804人、コーチ3(コーチⅠの上位資格)取得者は411人である。

しかし、学童軟式野球チームだけでも日本には約1万チームあることから、まだまだ指導者資格は普及途上にあると言える。

〇筆者紹介

南方隆太(みなみがた りゅうた)

筑波大学大学院博士後期課程に在学しており、スポーツ政策学の視点からスポーツ人口の増加(スポーツ人口政策)について研究している。現在は、自身が社会人硬式クラブでプレーする野球の競技人口減少に危機感を抱き、野球競技人口政策の策定に向けた研究をしている。